2025年 12月26日

こんにちは。やまもとです。 来年1月に、リセノの新しいサービス リセノAIインテリアシミュレーター をリリースします。 いま話題の生成AIを...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2025-12-26.php「リセノAIインテリアシミュレーター」をリリースします。

2025年 11月30日

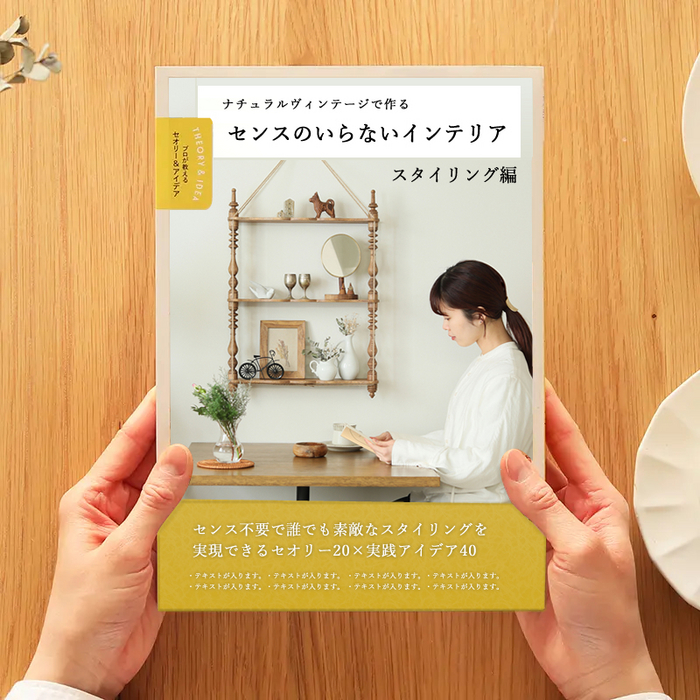

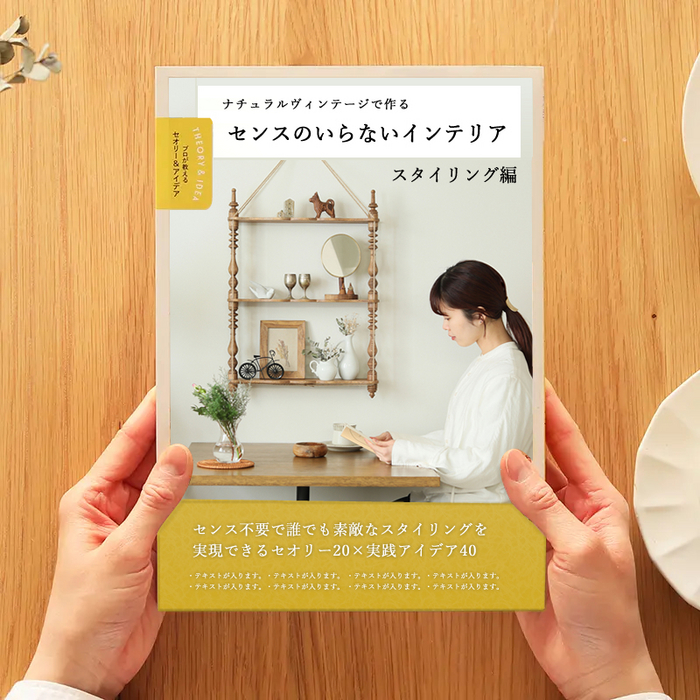

こんにちは。やまもとです。 先日からすこしずつ情報を出しています通り、来月に約3年ぶりとなる新しい書籍を発売します。 2作目となる新しい書籍...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2025-11-30.php約3年ぶりに本を出します。

2025年 07月08日

こんにちは。やまもとです。 今月のテーマは「インテリアスタイリスト」という講座・資格制度を作りたいなというお話です。 以前から「インテリア教...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2025-07-08.php「インテリアスタイリスト」講座で、未来を育てる。

2025年 06月27日

こんにちは。やまもとです。 今月のテーマは「成熟社会の価値観と、インテリア」です。 日本社会は、成熟した社会と言われます。 かつては、誰も...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2025-06-27.php成熟社会の価値観と、インテリアの未来

2025年 03月31日

こんにちは。やまもとです。 この春、東京オフィスを拡大移転します。 いままでは、二子玉川店の近隣にてオフィスを構え、小人数ながら運営をしてき...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2025-03-31.php東京オフィスを渋谷に移転します。

2025年 02月28日

こんにちは。やまもとです。 先日の投稿でも書いたとおり、いまリセノでは、「世界観の拡張」を模索しています。 モダンインテリアへのアプローチ...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2025-02-28.phpインテリアの歴史から学ぶ

2024年 10月24日

こんにちは。やまもとです。 今月のテーマは「ジェネラリストとスペシャリスト」に焦点をあてて、書いていこうと思います。 みなさんは、 ジェネラ...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2024-10-24.phpジェネラリストとスペシャリスト

2024年 08月31日

こんにちは。やまもとです。 今月は、インテリア製品のSPA化について、考えていることを書いていこうと思います。 僕たちが運営するリセノは、家...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2024-08-31.phpインテリア製品のSPA戦略

2024年 07月22日

こんにちは。やまもとです。 今月のテーマは「教育事業」について。 Flavorでは、創業から17年の間、リセノ事業による「小売事業」のみを行...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2024-07-22.php社内大学と、教育事業について

2024年 06月30日

こんにちは。やまもとです。 今月は「ファイブ・ウェイ・ポジショニング戦略」という本を読んで考えたリセノ事業の競争戦略について書いていこうと思...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2024-06-30.phpファイブ・ウェイ・ポジショニング戦略/リセノの競争優位要素

2023年 12月27日

こんにちは。やまもとです。 本日は、うちの会社の最後の営業日です。明日みんなで大掃除して、今年の仕事は終了です。 師走感はまったく感じません...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2023-12-27.phpまた新たに本を作りたいなと思っています。

2023年 11月28日

こんにちは。やまもとです。 今月のテーマは、家具デザインについてです。 僕たちがオリジナル家具「Re:CENO product」をリリースし...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2023-11-28.php家具を10年デザインしてきて思うこと

2023年 07月31日

こんにちは。やまもとです。 今月のテーマは「ナチュラルヴィンテージを深化させる。」です。 ナチュラルヴィンテージというインテリアスタイルは、...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2023-07-31.phpナチュラルヴィンテージ:フェーズ3

2023年 06月30日

こんにちは。やまもとです。 今月のブログは、OMOについての考え方の変化と、今後の出店計画について、書いていこうと思います。 ----- 家...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2023-06-30.phpOMOと出店計画

2023年 04月27日

こんにちは。やまもとです。 今月のブログは「ひとりの強い想いと、みんなでやる意味」について、思うところがあるので、書いていこうと思います。 ...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2023-04-27.phpひとりの強い想いと、みんなでやる意味

2023年 02月09日

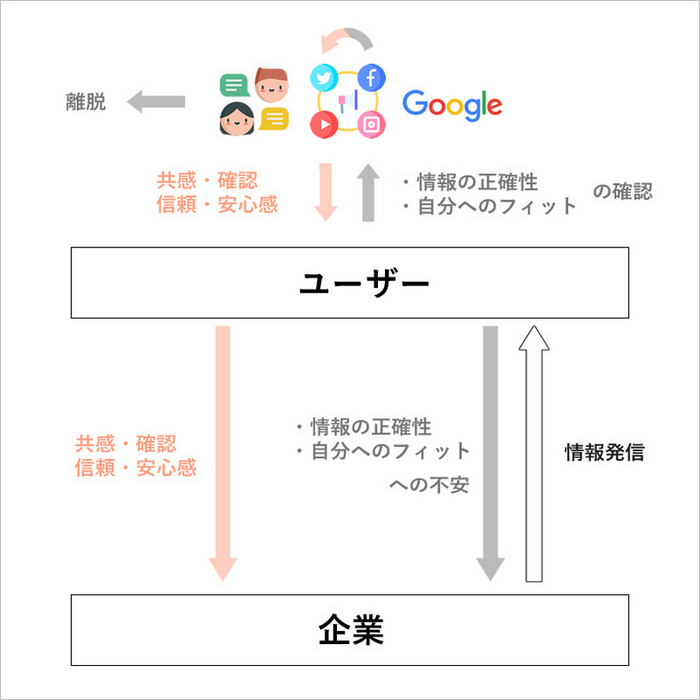

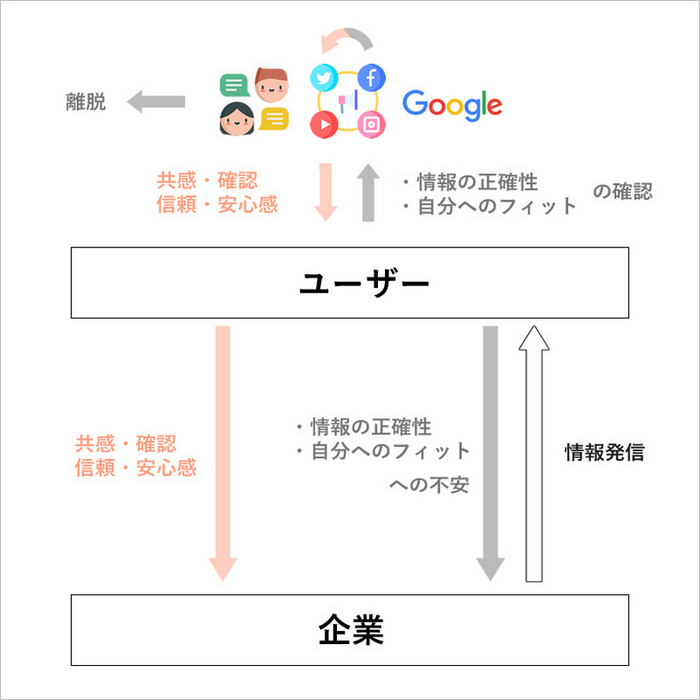

こんにちは。やまもとです。 今月のブログは、現代ユーザーの購買前心理の変化とそれに伴うECの表現方法の変化の仮説です。 僕たちのような中小E...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2023-02-09.phpモノからコトへ、コトからヒトへ

2023年 01月16日

こんにちは。やまもとです。 今月のテーマは「1万人に1人の人材」についてです。 「1万人に1人」ということは、かなり希少な確率ですね。まった...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2023-01-16.php1万人に1人の人材

2022年 12月27日

こんにちは。やまもとです。 あっという間に、今年もあと数日。うちの会社は明日28日が仕事納めで、午前中は軽く業務にあたり、午後から大掃除して...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2022-12-27.phpふつうのお家を、美しく。

2022年 11月25日

こんにちは。やまもとです。 今月のブログは、今期の上期に予定している人事制度の刷新について書いていこうと思います。 16年目を迎える当社です...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2022-11-25.php人事制度の刷新で実現したい2つのこと

2022年 08月30日

こんにちは。やまもとです。 今月のブログは「叱る」についてです。 あまりテンションのあがるテーマではありませんが、うちの会社も人数が増え、拠...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2022-08-30.php人を叱るということ

2022年 06月30日

こんにちは。やまもとです。 今月のブログは、コミュニティ形成においてのアプローチ手段の検討についてです。 僕たちのブランドタグラインは、「イ...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2022-06-30.phpコミュニティ形成は、卵が先か、にわとりが先か。

2022年 05月26日

こんにちは。やまもとです。 来年2月頃に「インテリアの基本」の本を出版させていただけることになりました。 「インテリアの基本を解説する本を出...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2022-05-26.php書籍を出版します。

2022年 04月30日

こんにちは。やまもとです。 新オフィスへの移転も無事に終わりまして、福岡店OPEN ~ 新オフィス移転という、大きな課題を無事に終えて、ほっ...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2022-04-30.php仕事と趣味の共通点は、共鳴する仲間

2022年 03月15日

こんにちは。やまもとです。 今月のブログは、リセノにおける品揃えをフックにして、僕の考えるブランド論のようなものを、まとめておこうかなと思い...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2022-03-15.phpリセノのブランド観

2022年 02月28日

こんにちは。やまもとです。 今月も新店の立ち上げや、オフィス移転に関わる業務をたくさんこなしながら、バタバタと過ごしています。 そんな忙しい...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2022-02-28.phpあらためてインテリアを学んでいます。

2021年 12月16日

こんにちは。やまもとです。 コロナもすこし穏やかになってきた、今日この頃。 リセノでも、少しずつ動いていたプロジェクトの情報リリースができる...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2021-12-16.php東京オフィス開設と、福岡出店と、本社移転と。

2021年 11月11日

こんにちは。やまもとです。 今月のブログは、自分の特性を知ると、仕事でもプライベートでも、悩まずに活き活きと活躍できるよというススメです。 ...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2021-11-11.php自分の特性を知ると、活き活きと活躍できる。

2021年 10月18日

こんにちは。やまもとです。 今月のブログは、今後やっていこうという方針のひとつである「社内の仕事を公開していく試み」についてお話していこうと...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2021-10-18.php社内の仕事を公開していく試み

2021年 08月24日

こんにちは。やまもとです。 今日のテーマは「自分たちのことを、正しく、広く伝える。」です。 僕たちの会社は、いろんな側面があります。 インテ...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2021-08-24.php自分たちのことを、正しく、広く伝える。

2021年 07月27日

こんにちは。やまもとです。 今月のブログは「人」のお話です。 僕たちの会社も14年かけて少しずつ大きくなり、気づけば総勢50名を超える構成と...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2021-07-27.php最初にヴィジョンがあって、その次に人があって、最後に売上がある。

2021年 06月30日

こんにちは。やまもとです。 Flavorでは、東京・京都店の合同ミーティングを月1回のペースで開催しています。 その際に出た話題で「新人スタ...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2021-06-30.php生活者として、解像度を上げる。

2021年 03月23日

こんにちは。やまもとです。 最近読んだ本「GIVE &TAKE」がとても良かったので、この本をもとに考えたことを書き留めておこうと思います。...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2021-03-23.phpGIVE&TAKE

2021年 02月18日

こんにちは。やまもとです。 このブログを読んでいただいているみなさんは、仕事を楽しんでますか? 今月のブログは、若い人から中堅の人まで、仕事...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2021-02-18.php自分のために、全力で仕事を楽しもう。

2021年 01月20日

こんにちは。やまもとです。 みなさんは、カスタマーサポートという仕事をご存知でしょうか? ヘッドセットを付けたスタッフが、パソコンに向かって...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2021-01-20.phpカスタマーサポートの役割と未来

2020年 12月31日

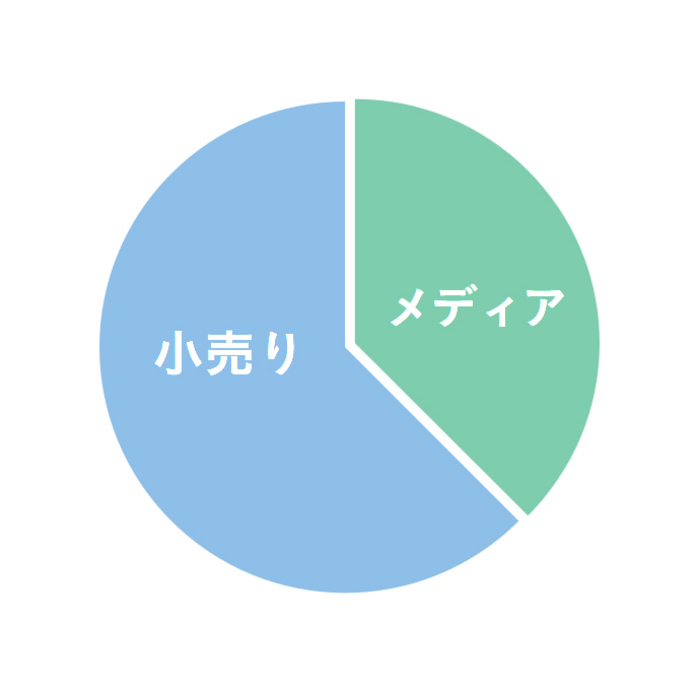

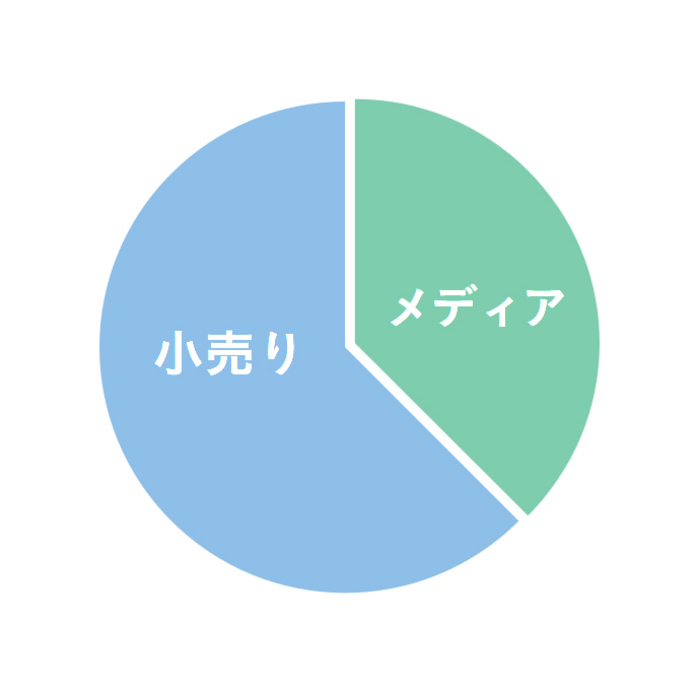

こんにちは。やまもとです。 今月のテーマは「小売りとメディアのリソース比率を変える」です。 僕たちは、家具をたくさん売るだけのお店を目指して...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2020-12-31.php小売りとメディアのリソース比率を変える。

2020年 11月30日

こんにちは。やまもとです。 今、リセノでは「インテリアの教科書」になる様なメディアを作ろうとしています。 「インテリア」という分野は、とても...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2020-11-30.phpインテリアの教科書メディアをつくる。

2020年 10月31日

こんにちは。やまもとです。 今月のブログは「マイナスな退職のない会社」実現に向けての決意表明です。 うちの会社でも例にもれず、一定の割合で退...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2020-10-31.phpマイナスな退職のない会社へ

2020年 08月31日

こんにちは。やまもとです。 今月のテーマは「カスタマーサクセス」です。 この言葉は、近年、Saas(Software as a Servic...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2020-08-31.phpカスタマーサクセス

2020年 07月31日

こんにちは。やまもとです。 今月のテーマは、働き方についてです。 新型コロナウィルスの影響によって、リモートワークを初めて経験した企業は多く...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2020-07-31.php兼任と、育成と、継続と。

2020年 05月31日

こんにちは。やまもとです。 5月中旬に、ECでの展開商品を大幅に削減しました。 まだ実行余地は多くありますが、それでも現時点で全体の1/3の...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2020-05-31.phpロングテール戦略と、選択と集中

2020年 04月30日

こんにちは。やまもとです。 今月のブログは、家具小売りにおけるオンラインとオフライン(リアル店舗)の関係性について、私見を整理していこうと思...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2020-04-30.php家具小売りにおける「オンライン」と「オフライン」の重要な関係

2020年 03月31日

こんにちは。やまもとです。 先日、社内スタッフから「THE TEAM」という良い本があると聞き、読んでみました。 この本は、チームビルディン...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2020-03-31.php影響力にまつわる5つの源泉

2020年 02月28日

「経営とは矛盾の追求である。」 いきなりバシーッと言い切っていて、どこかの偉人の言葉に聞こえるが、なんてことのない僕がいまさっき整えて書いた...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2020-02-28.php矛盾をすすむ。

2019年 12月18日

こんにちは。やまもとです。 2019年最後の12月は、最終日ではなくすこし早めの投稿にしています。 今回は、Flavorで新たにはじまった「...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2019-12-18.php動画プロジェクトと、Flavor文化の継承

2019年 11月30日

2019年ももうすぐ12月。 昨年は最後の月に目標を投稿したのですが、来月はちょっと書きたいことがあるので、ひと月早いですが2020年の個人...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2019-11-30.php2020年の個人目標

2019年 07月31日

こんにちは。やまもとです。 今月のブログは苦言です。 リセノは業界内人気がとても高く、取引先さんに聞いても、いろんな小売店との商談時に名前が...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2019-07-31.phpモノマネブランドって、ださいよ。

2019年 06月30日

こんにちは。やまもとです。 今日のテーマは、品質改善についてです。 お客様に購入いただいてお届けする家具たちですが、大変申し訳ない話ですが、...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2019-06-30.php品質改善へ向けての取り組み

2019年 05月31日

こんにちは。やまもとです。 今日のお題は、ECの撮影って大変だけど、楽しいし、さらによく出来そうだよねっていうお話です。 ECの商品撮影にま...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2019-05-31.phpインテリアささげって大変だけど楽しいし、さらによく出来そうだよね。

2019年 04月26日

こんにちは。やまもとです。 明日からGWで、今年は10連休ですね。とっても長い休みは僕の会社も一緒です。 10日間で思いっきりリフレッシュを...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2019-04-26.php才能は、経験の積み重ね

2019年 01月31日

こんにちは。やまもとです。 今月のブログは、オンラインセレクトショップの近未来について考えていることです。 家具・インテリア業界のオンライン...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2019-01-31.phpセレクトショップの近未来

2018年 12月31日

2018年最後の投稿ということで、2019年の個人的な目標をブログに残しておこうと思います。 1.継続的な読書 1つ目の目標は、継続的な読書...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2018-12-31.php2019年の個人目標

2018年 10月31日

こんにちは。やまもとです。 会社12年目がスタートした10月。この時期は、会社の通期目標を具体的に確定し、社内に共有する時期です。 今年も前...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2018-10-31.phpブランドコンセプトの定義アップデート

2018年 08月31日

こんにちは。やまもとです。 インテリア業界の情勢は厳しい状況です。我ながら唐突ですね(笑) メーカーさんやベンダーさんなど業界関係の方々と情...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2018-08-31.php良いときも、悪いときも。

2018年 06月30日

こんにちは。やまもとです。 先日、一緒に家具作りをしている会社の担当さんと呑んでいるときのはなし。 ある有名なインテリアショップさんの売上が...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2018-06-30.php本当の意味でのオリジナル家具

2018年 05月31日

こんにちは。やまもとです。 今日は東京に出張に来ていて、東京店のバックヤードにてこのブログを書いています。 東京には1~2か月に1度は来てい...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2018-05-31.phpOut of Box

2018年 04月30日

こんにちは。ヤマモトです。 今月のブログは、最近よく考えている「競争」というものについて。 インテリア小売業界は、2018年現在、かつてない...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2018-04-30.phpプラスサム競争思考

2018年 03月31日

こんにちは。やまもとです。 今回は未来へ向けてのカフェ計画についてです。 前からカフェをやりたいなとずっと言い続けてきましたが、特に最近はや...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2018-03-31.php未来へ向けてのカフェ計画

2018年 02月26日

こんにちは。ヤマモトです。 今月のブログは、僕たちの考えるプロというものについてのお話。 僕たちの会社は、基本的にいろんなことを外部のプロに...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2018-02-26.phpグレートアマチュアリズム

2017年 12月26日

今月は、ブランドの方向性について、考えていることを備忘録的に。 モノゴトの視点には、常に相反する視点があります。 たとえば、価格。 安いは「...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2017-12-26.phpハンドルをほんの少しだけ切り続ける。

2017年 09月28日

ひさびさの投稿は、インテリアEC業界の現況分析とこれからのリセノの方向性について、考察しておこうと思います。 いままでのインテリアECは、ブ...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2017-09-28.phpインテリアEC業界の現況と、これからの方向性

2016年 09月30日

こんにちは。やまもとです。 本日、9月30日で会社の第9期が終了します。今年の1年を振り返ります。 第9期に行った主なできごと 今年の1年...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2016-09-30.php会社の第9期を終えます。

2016年 06月28日

最近、割と頻繁に「うまく行っているのは、なぜですか?」と聞かれます。 うまく行ってるというのは、リセノのことです。 取引先の方によくよく聞い...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2016-06-28.php骨惜しみをしない。

2016年 04月20日

朝の出勤ルート。 いまの場所に会社を移して、もうすぐ4年。 最初は烏丸の駅で降りて会社に向かっていたけれど、毎朝、同じ時間に同じ道を通ること...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2016-04-20.php"普遍性"を求めないという"こだわり"

2016年 03月21日

今日のブログは、僕たちのオリジナル家具のコンセプトについてです。 ---------------------------------- 僕た...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2016-03-21.php「心地」にこだわった家具作り

2016年 02月29日

今日の投稿は、社内で起こっている問題の解決へ向けての決意表明です。 ------------ 会社には、さまざまな資源が必要であり、それらは...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2016-02-29.phpコミュニケーションへの投資を考える。

2015年 12月25日

こんにちは。ヤマモトです。 あっという間に年末ですね。2015年もあと数日で終わりです。 いろいろと動きのあった2015年のリセノですが、そ...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2015-12-25.php東京にお店を出して良かったこと、分かったこと、感じたこと。

2015年 11月02日

先日、社内のカスタマーサポートの責任者と話していたときのこと。 出来る限りコンパクトな人数で、質の高いカスタマー業務を行っていきたいという要...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2015-11-02.php不良率の改善に向けての取り組み思案

2015年 09月30日

こんにちは。やまもとです。 本日、9月30日で会社の第8期が終了します。 会社として、今年も1年を無事に過ごせ、大きなチャレンジも行うこと...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2015-09-30.php会社の第8期を終えます。

2015年 08月24日

僕たちは、創業当初から一生懸命に「伝える」ということに注力し、大事にしてきました。 モノの魅力は、知ればもっと惹かれるし、知らないとまったく...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2015-08-24.phpリセノの魅力「伝える力」と、これからの「伝える方向性」

2015年 07月31日

ここ数年、「背中を見せる」という言葉を、よく使う様になった。 「背中を見せる」とは、「口で言うだけじゃなく、自らが行動で示す」という意味だ。...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2015-07-31.php「背中を見せる」ということ。

2015年 05月31日

こんにちは。やまもとです。 さっき、ブログに何を書こうかなーと思って、 「仕事がプライオリティのNo.1じゃなくても別に いいけど、そこで...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2015-05-31.php約10年前の27歳でブログで書いていたこと。それは今と変わらず同じで、結構うれしい。

2015年 04月30日

こんにちは。やまもとです。 今回のテーマは、今後のECの方向性について、僕が考えていることを書いていこうと思います。 これまでのECは「買い...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2015-04-30.phpこれからのECは「興味のある分野の情報を探しに訪れる」時代へ

2015年 03月31日

こんにちは。やまもとです。 さて、みなさん、本読んでますか? 本って言ってもいろいろとあるけど、ここで言う本は、自分の仕事や生活に関わる本の...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2015-03-31.php成功へ近づく、良質な思考を作る方法

2014年 10月01日

昨日、9月30日に会社の第7期を無事終えることができました。 最終決算の確定はまだ先ですが、売上は前年ベースになりそうな見込みです。今期は...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2014-10-01.php会社の第7期を終えました。

2014年 04月25日

こんにちは。4月も後半になり、京都もずいぶんと暖かくなってきました。 増税前駆け込みでめちゃくちゃ忙しかった3月を越え、増税後ですっかりと落...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2014-04-25.php「努力は夢中に勝てない」

2014年 04月04日

今日のテーマは、インテリア選びに失敗しないための「試着」のススメです。 僕は、家具を選ぶ時に難しいポイントは、2つあると思っています。 1つ...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2014-04-04.phpインテリア「試着」のススメ

2014年 01月07日

新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞ株式会社Flavor および Re:CENOインテリア・Re:CENO Products&...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2014-01-07.php新年あけましておめでとうございます。

2013年 12月25日

メリークリスマス!本日は、12月25日ですね。 昨日のイブには、京都の店舗:リセノPSにもたくさんのお客様にいらしていただき、スタッフ曰く...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2013-12-25.phpThey love interiors

2013年 11月29日

さて、今回のお題は、無垢材家具と、突板家具についてのお話です。人気のインテリアショップでも多く取り扱われているのは、だいたいこの2つの種類の...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2013-11-29.php無垢材家具と、突板家具のお話(基礎知識編)

2013年 10月21日

先日、岡山の家具メーカー「ELD INTERIOR PRODUCTS」さんにお邪魔してきました。 京都の店舗にてお取引をさせていただいている...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2013-10-21.phpDIYでテーブルを作ってみました。

2013年 08月28日

今日は、Web制作の現場のお話。 うちの会社では、Web制作は可能な限り社内で内製するようにしています。※内製 = 自社スタッフで制作するこ...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2013-08-28.phpWeb制作現場のお話

2013年 07月01日

今回は、Re:CENOのリアルショップ業態:Re:CENO Products & Storiesのブランドコンセプトについて、書き...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2013-07-01.phpRe:CENO Products & Storiesのコンセプト

2013年 06月20日

最近ようやく、リセノの実店舗のサイト構成について、考えています。 リセノの実店舗=「Re:CENO Products&Stories」は、...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2013-06-20.php雑誌の楽しさ×ブログの本音

2013年 03月27日

今日のテーマは、「ネットショップの進むべき道」についてです。 現在、Webにおいて、店舗やアイテムって溢れています。インテリアショップだけで...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2013-03-27.phpネットショップの進むべき道

2013年 03月21日

本日のテーマは、「ネットショップをはじめたい人に伝えたい、2つの大事なこと」です。 私が立ち上げたリセノインテリアも、6年目を迎えさせていた...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2013-03-21.phpネットショップをはじめたい人に伝えたい、2つの大事なこと

2013年 03月14日

「好きこそものの上手なれ」今日は、これについて、お話したいと思います。 仕事において、「好き」ということ以上に大切な資質はない 仕事において...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2013-03-14.php好きこそものの上手なれ

2013年 03月08日

今回のお題は、「商品の良さをより伝えるられるのは、リアル店舗 or ネットショップ(EC)?」についてです。 一般的な認識はリアル? まず、...

https://blog.flavor-inc.co.jp/entry/2013-03-08.php商品の良さをより伝えられるのは、リアル?EC?